Тутышкин Александр Гавриилович

Я помню

Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила?

Какая нелёгкая доля на женские плечи легла?

В то утро расстались с тобою твой муж, или брат, или сын

И ты со своею судьбою осталась одна на один...

М. В. Исаковский

Реквием

Маме, сумевшей в одиночку спасти троих детей в 900-дневной фашистской блокаде.

Эпиграф взят из архива нашей мамы Елены Андреевны Серовой. Мы жили на Лесном проспекте, 61. Две комнаты в коммунальной квартире в «Доме специалистов» в премию за отличную боевую подготовку получил наш отец, Гавриил Николаевич Тутышкин. Он тогда был командиром дивизиона подводных лодок, базировавшихся на Кронштадт[е]. 16 октября 1937 года в роддоме Педиатрического института на свет появился я. В младенческом возрасте я перенес тяжелейший коклюш и едва остался жив. Спасли меня известный педиатр профессор Медовиков и мама. На обороте этого фото я когда-то написал: «Вот так надо любить». (Фото 1)

Своего первого мужа Петю Серова мама потеряла в 20 лет, когда нашей Софочке не было и года. В Чите, куда в 1925 году они уехали на заработки после гражданской войны и разрухи, Петя внезапно заболел и умер. Мама вернулась в Питер и устроилась работать на чулочной фабрике. С нашим отцом она познакомилась в 1932 году. Он заканчивая курсы подводного плавания и начинал карьеру от помощника командира «Щуки» Щ-304 до командира дивизиона первых «Эсок» (С-1, С-2 и С-З). Дома бывал нечасто — всё в море да в море. Но по себе знаю — чем реже встречи и чаще расставания, тем крепче любовь моряка — некогда ссориться.

И все же видеться хотелось чаще, и летом семья переселялась на дачу в Большую Ижору - поближе к Кронштадту. Снимали дачу вместе с семьёй друга отца Ивана Александровича Соколова. Отцы семейств когда-то подружились на курсах и теперь командовали лодками. Для нашей мамы эти годы (с 1932 по 1939) были немногими годами полного счастья.

Видно, что семью ждет ещё одно прибавление (Фото 2).

В этом счастье было место и мне. Я только что побросал камешки в колодец и шел к маме. Трусики мне она сшила из папиной тельняшки - будущий моряк! (Фото 3)

4 ноября 1939 года родился Адик. Так маленького Андрюшу звала наша мама. Меня она звала Лякой (Александр), а отца нашего Гавриила родители в детстве звали Гулей. Такие уменьшительно-ласкательные имена для своих малышей — старинная петербургская традиция.

Уже началась Мировая война. Советский Союз стремился занять более удобные позиции перед неминуемым вступлением в неё. Подводники получили приказ перебазироваться из Кронштадта сначала в Таллин, а потом наиболее подготовленные ещё дальше - в Либаву (Лиепая). Пока дивизион был в Таллине, отцу 2-3 раза удавалось получить разрешение командования посетить новорожденного. Из Таллина он привозил в подарок любимой жене и родственникам пластинки с записями оркестра «Bellacord». Исполнитель — Пётр Лещенко, аккомпанирует на рояле — князь Голицын. «Мурка, в чем же дело...»‚ «Студенточка, вечерняя заря...»‚ «Лола, ах Лола, куда уносит нас гондола...», прекрасные цыганские песни. Эти страстные, но так далекие от пошлости мелодии, я и сейчас могу воспроизвести почти как Лещенко. Маме удалось вместе с Софочкой сохранить их в блокаду.

До сих пор я храню 5 писем отца, отправленных из Таллина и Либавы полевой почтой. Они исполнены нежности, заботы о семье, надежды на скорую встречу. Вот выдержка из письма от 22 ноября 1939 года: «...убедительно прошу тебя, моя милая, не волноваться и не расстраиваться из-за временной разлуки, так как... это отразится на маленьком Андрюшке, а я прошу тебя вырастить его здоровым, крепким и таким же хорошим, как все наши ребята...» Особенно любил он свою приемную дочь Софочку. Она всегда хорошо училась и за это её наградили путевкой в Артек (фото 4).

Для нашей семьи Великая Отечественная фактически началась 30 ноября 1939 года. С-1 сразу направили в Ботнический залив, через который шли все поставки оружия и вооружений для нашего противника — Финляндии. С-2 вела наблюдение за поведением шведского флота у берегов Швеции. С-З патрулировала вход в Ботнический залив — пролив Южный Кваркен.

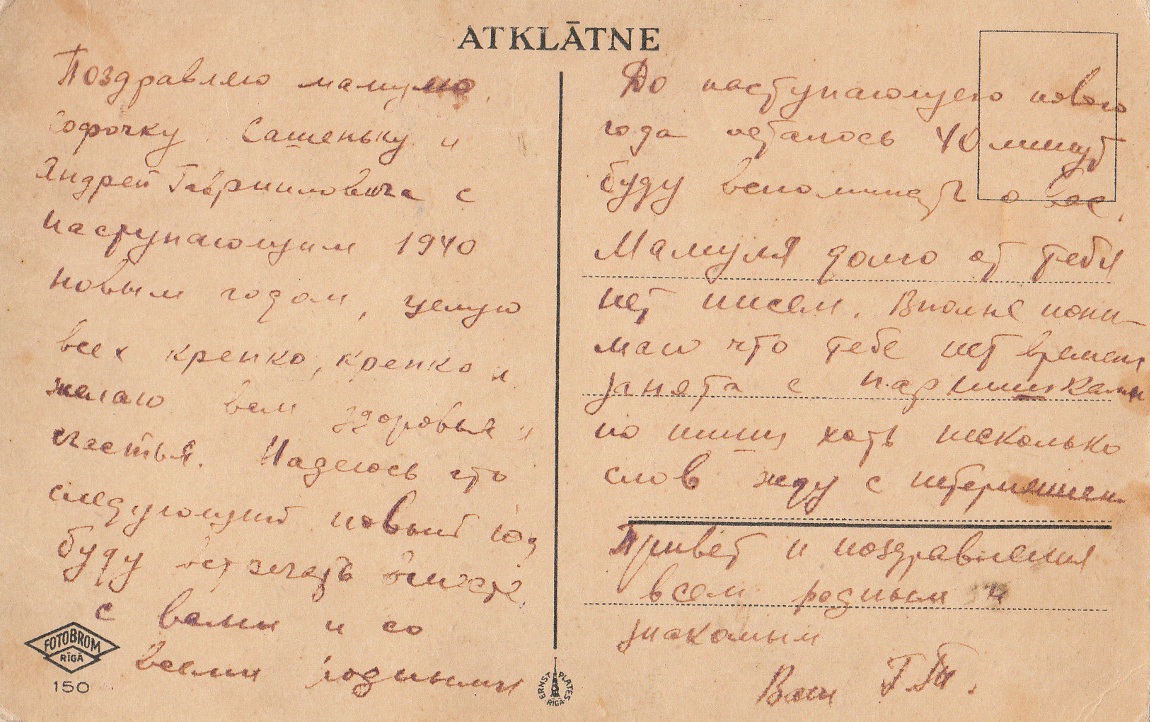

Сталин требовал от наркома ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова послать в Ботнику ещё одну «эску», чтобы усилить блокаду, но внезапно заболел командир С-2 И. Мороз. В Либаву срочно вызвали Соколова, который тогда командовал строящейся С-8. Иван Александрович принял лодку всего за неделю до боевого похода и отец не бросил своего друга — упросил послать его старшим на борту С-2. Последнее его послание — открытка, написанная за 40 минут до наступления Нового 1940 года. (см.)

1 января 1940 года в 18 часов под проводкой базового буксира {кругом лед) С-2 вышла из Либавы, а 3 января при форсировании Южного Кваркена связь с ней прекратилась... Маме об этом сообщили только в апреле: «... капитан 3 ранга Г. Н. Тутышкин погиб в боях с белофиннами». Версий было несколько. При заключении мирного договора сошлись на удобной для всех сторон. С-2 погибла при взрыве мины 3 января 1940 года.

Это фото (№ 5) всегда висело в маминой комнате. Здесь отцу всего 30 лет, и он тогда командовал «Щукой" Щ-З01. Таким он навсегда запечатлён в моей памяти.

По мирному договору 12 марта 1940 г. граница от Ленинграда отодвинулась за Выборг. Будь граница как прежде, Ленинград уже 22 июня 1941 года оказался бы в пределах досягаемости тяжёлой артиллерии, и, по моему убеждению, никакой блокады бы не было. Судьба города была бы предрешена (фото 6' и ещё 3 фото – новый 1941 год).

Финляндия объявила нам войну уже 26 июня 1941 года. С севера на Ленинград наступали 360 тысяч финских и 50 тысяч немецких солдат и офицеров. С финских аэродромов начались систематические бомбёжки города. Сгорели Бадаевские склады, и начались уменьшения выдачи продовольствия по карточкам. Софочка со своими сверстницами уехала на передовую рыть траншеи. А мы таяли на глазах. Мама говорила, что первыми словами нашего Адика были «бомба», «опять тлевога», «коть бы клепца плибавили». Зима 1941-1942 гг. была очень суровой. Все соседи собирались на кухне и топили печку. Власти приняли решение разбирать на дрова деревянные постройки. Водопровод замёрз, и за водой ходили с санками на Неву. Сейчас это Кантемировская, а тогда — Флюгов переулок. Идти по нему до Невы около километра, а обратно надо было ещё и не расплескать вёдра.

Сосед Александр Иванович Корнилов (дядя Саня) был политруком на стоявших на Неве боевых кораблях, вмёрзших в лед. На теплой печке в кухне обычно сидела старенькая баба Кока, мать дяди Сани. Они были из-под Тейково Ивановской области, и когда наладили «Дорогу жизни», туда Корниловы и уехали. Потом с военно-морским училищем уехал в Баку и дядя Саня. Разъезжались и наши близкие. Мою бабушку Анастасию Михайловну Хоцину забрал в Челябинск мамин брат Георгий Андреевич. Другую бабушку, Марию Гавриловну Тутышкину, забрала в эвакуацию в Омск папина сестра Мария Николаевна. Уехала и другая папина сестра — Вера Николаевна. Мама говорила, что перед отъездом она просила отдать на усыновление меня, но мама на это не пошла.

Голод косил ленинградцев. В январе 1942 года ежедневно умирало до 4 тысяч человек. Маме сообщили, что в 6-м братском захоронении Пискаревского кладбища был погребён её отец, Андрей Антониевич Хоцин. Старый мастер умер на работе, где делал протезы для многочисленных калек‚ которых привозили с фронта.

Мы остались совсем одни. При объявлении воздушной тревоги мама уводила нас с кухни в бомбоубежище. Там все сидели на лавках, как в сельском кино. Запомнился художник Альтман в чёрном берете. После революции ему доверили писать портрет В. И. Ленина, и он был очень знаменит.

К весне 1942 года мы были совсем дипрофиками, и мама перестала реагировать на все тревоги. Впрочем, зимой налетов и не было. Люди гибли от голода и холода.

Первый массовый налёт на Ленинград был 4 апреля. Основной целью (операция «Айсштос») были вмёрзшие в лед корабли Балтийского флота. С юга на них шли 191 бомбардировщик под прикрытием 59 истребителей. Их встретили поднятые в небо дирижабли, артиллерия кораблей и всего 20 наших истребителей. Но они дали такой отпор, что к кораблям прорвалось только 58 бомбардировщиков. Было сбито 18 и повреждено 9 вражеских самолетов. Из кораблей серьёзно пострадал только крейсер «Киров».

Было около 7 часов вечера. Мама сидела у окна и читала мне книжку про любимого моего героя Буратино. Я стоял у нее за спиной и слушал. Объявили воздушную тревогу, но мама продолжала читать. И вдруг взрыв перед самыми нашими окнами. Мама стоит в углу кухни. Она схватилась за лицо — оно всё в крови. В другом углу под завалом кричит Адик, а над ним висит и продолжает надрываться чёрный блокадный репродуктор: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Потом мы провалились с нашего второго этажа. Прибежала Софочка. Нас откопали и развезли по больницам : маму — в глазную на Моховую, а нас с Адиком «с множественными ранами головы» — в Педиатрический институт: он совсем рядом.

Парадокс, но я считаю, что этот налет стал для нас спасением. В больнице не только лечили, но и... кормили. Там мы с Адиком пробыли до лета. А маму, потерявшую глаз, в больнице держали недолго. да она и сама рвалась к своим детям. Софочку после бомбежки поселили в соседнем городке текстильщиков в маленькой каморке, куда она перетащила из обломков наиболее ценные вещи и документы. Потом она съездила в Ленинградскую военно-морскую базу, и краснофлотцы помогли отправить оставшуюся мебель на склад в «Новой Голландии».

Мама добилась, чтобы нас вернули в «дом специалистов». Ей разрешили въехать в профессорскую квартиру в «семиэтажке», как её называли. И тут опять случилось происшествие, которое могло стать трагедией. Я знаю в городе всего 2 места, где на стене до сих пор написаны слова: «Эта сторона улицы во время артобстрела наиболее опасна». Одна из этих надписей — на стене нашего дома‚ В подвалах дома были устроены крупные медицинские склады, и он подвергался постоянным обстрелам крупнокалиберной артиллерии. Во время одного из них в кухню нашей новой квартиры влетел шальной снаряд. По счастливой случайности на кухне в это время никого не оказалось.

Мы с Адиком были в больнице. Однажды во время очередной воздушной тревоги мы с одним мальчиком постарше под шумок рванули домой. Я не знал, в какую сторону надо бежать. Запомнились огромные воронки на проезжей части Лесного проспекта. добежав до своего дома, где-то в районе Нейшлотской улицы, мой товарищ исчез, а я, наконец, понял, что бегу не туда и побежал назад. Перед бывшей нашей парадной во дворе зияла огромная воронка, заполненная хламом. Верхний 6-й этаж был полностью снесён‚ а окна в доме зияли пустотой. Кто мне помог найти маму — не помню. Наш огромный двор оказался огородом. Запомнилось много зелени и какие-то грибы вроде поганок (может‚ вешенки?).Сейчас то я знаю, что летом 1942 весь Ленинград, даже Исаакиевская площадь и Марсово поле, превратился в большой огород, и это спасло многие жизни.

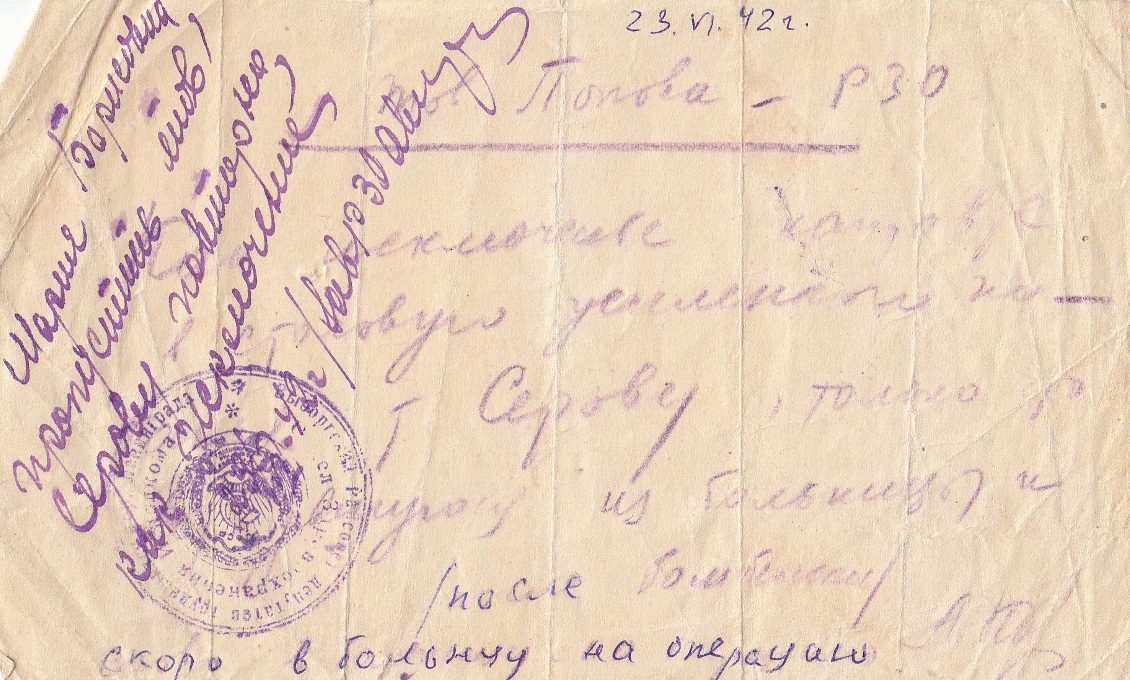

Увидев меня, мама заплакала — ей нечем было меня накормить. Она постригла мне ногти и повела обратно в больницу. Приняли беглеца с большим нежеланием. А мама сразу легла на операцию. Стали давать о себе знать стекла, попавшие ей в голову при взрыве. Перед этим Райздрав разрешил ей «в виде исключения» посетить столовую усиленного питания... (см. справку)

А нас с Адиком после выхода из больницы отправили в детсад № 48, который находился на берегу Нижнего Суздальского озера напротив Шуваловского кладбища. Там не бомбили и не обстреливали — исторически там жило много «чухонцев», то есть финнов.

На снимке хорошо видно, кого в этот детсад отправляли. Все детки (в том числе и я — в беленькой рубашечке и штанишках с лямочками) имеют характерную форму головы (фото 6, 7).

В конце 1942 года вдруг объявился хозяин квартиры и начал процесс нашего выселения. Выкинуть нас не решились. После попадания снаряда дворники привели квартиру в кое-какой порядок, и зиму мы в ней всё же прожили. Все в одной комнате. Там стояла железная кровать, в изголовье которой висела иконка святого Николая-угодника. Мама нашла её на дороге после того, как сумела спасти наши хлебные карточки от мародёра, пытавшегося вырвать у нее сумочку. Ручку оторвал, но сумочку мама удержала у своей груди.

Софочке было уже 17 лет. Со своей подругой Женей Боравской они закончили 104 школу, дежурили на крышах, спасая дома от зажигалок. Ездили и на передовую, копали траншеи. Там и познакомились с разведчиками. Однажды зимой к нам приехал один из разведчиков — Сашка. Он привёз нам целую наволочку конфет-подушечек с ягодной начинкой, обсыпанных сахаром пополам с землей. Мы пили чай с «этим». Это было, действительно, райское наслаждение — сахара вкус мы уже забыли. Потом Сашка показал нам перстень с черепом, который он снял с зсэсовца из дивизии «Мёртвая голова». Нам с Адиком он продемонстрировал, как теперь ходят немцы — смешно поднял руки и походил. У Софочки до конца жизни хранились его фото с друзьями-разведчиками в казацких папахах, и мы легко находили его среди них... Но больше он у нас не появлялся. Вероятно, погиб в очередной разведке боем или позже, при прорыве блокады в январе 1943.

Мама обратилась в Выборгский райисполком, и нам дали квартиру в корпусе, выходящем на Лесной. Квартира была опять «профессорской». Хозяин оказался на занятой немцами территории и подозревали, что сотрудничал с немцами.

Мы стали постепенно приходить в себя. Летом во дворе сажали овощи, а где-то на кольце «девятки» - картошку. Место это мы называли «бассейка» - там брали песок и в котлованах была вода. После войны туда ездили купаться.

Помню грандиозный салют в честь полного снятия блокады в январе 1944. Мы с ребятами с нашего двора через чердак забрались на крышу и оттуда наблюдали невиданное ранее зрелище, вселявшее веру в скорую победу над «фрицами».

Хотя мне ещё не исполнилось 7 лет, в сентябре 1944 года маме удалось уговорить руководство школы №123 принять меня в 1 класс. Ходить казалось далеко, по тёмным дворам, но я впервые почувствовал какую-то самостоятельность. Учился неважно, да и дисциплиной не отличался. Навсегда запомнил свою первую учительницу, старенькую бабушку Марию Ивановну Кравцову. Во второй класс перевели поближе к дому, в 115 школу. Маму часто вызывали в школу, и классная руководительница говорила ей: «Способный, но лодырь...» Потом мама часто повторяла мне это, когда воспитывала.

Зимой 1944-45 г. вместо Интернационала появился Гимн Советского Союза. На уроках музыки мы разучивали его. «Захватчиков подлых с дороги сметём. Мы в битвах решаем судьбу поколений. Мы к славе Отчизну свою приведём...» Звучало очень торжественно. Мне и сейчас больше памятен тот Гимн, чем нынешний на ту же музыку.

И смели подлых захватчиков! Весной 1945 — Победа! Я помню сияющие, ликующие лица ленинградцев. Выстояли, выжили! В один из летних дней весь наш двор выбежал на Лесной. По нему к центру города под звуки оркестра шли победители. Нет, не в парадной, а в своей полевой, насквозь пропотевшей форме, в пилотках. Мы, мальчишки, шагали с ними рядом долго-долго. Ртищев ‚ Бизяев, Мясников, Дронов, Будилов, Бессонов, Микитанов, Петржак, Ворошилов, Дворкин, Ганелин, Айнбиндер, Фрадкин... Простите, если кого-то забыл или просто не знал.

Мама устроилась работать паспортисткой в нашем доме. Зарплата мизерная, зато рядом с нами. Стали возвращаться жильцы, покинувшие по разным причинам свои квартиры, и вопросов было много. Неожиданно из оккупации возвратился и хозяин нашей квартиры, которого считали невозвращенцем. Не берусь судить о его вине, но тогда его осудили на 10 лет, и мы продолжали жить в его квартире.

В блокаду мама никогда не выпускала нас во двор и, тем более, за его пределы — известны были случаи людоедства со стороны обезумевших от голода людей. Теперь я самостоятельно ходил в школу. Мы бегали по Парголовской в такой близкий от нас парк Лесотехнической академии с его уникальной флорой. Там, в пруду, я впервые увидел тритонов, лягушек. Осваивали спасённый для нас мир. Всё было в диковинку.

Однажды я шел по Парголовской мимо Батенинских бань, куда нас мама водила в своё, женское, отделение (а как иначе?) В этот день привели мыться пленных «фрицев». Они сидели под охраной жалкие, голодные. Предлагали в обмен на хлеб свои самодельные зажигалки. Почему-то мне стало их жаль... Потом я узнал, что их содержали в соседнем Студенческом городке, который они восстанавливали — он был весь разрушен. Однажды я наблюдал, как наш солдатик азиатской внешности конвоировал пожилого пленного немца и бил его прикладом. Почему-то мне опять стало жаль его.

А вот генералов, повешенных по решению Нюрнбергского трибунала, жаль не было, хотя зрелище было не из приятных. Мама взяла меня за руку и повела по Кондратьевскому, а на площади повелела плюнуть в их сторону. Потом ей здорово попало... В нашем доме жила семья профессора Политехнического института Никольского (в 50-х годах я учился теоретической механике по его учебнику) и его жены Натальи Николаевны, тоже профессора Политеха. Это была семья еще дореволюционных интеллигентов. Дома они между собой разговаривали только по-французски и курили (тогда курили все интеллигентные люди) только элитные сигареты «Друг».

Теща профессора, старенькая Мария Адамовна, взяла над нами шефство, и мама у них иногда подрабатывала, не гнушаясь никакой работы — мыла полы, стирала‚ готовила еду. За это её подкармливали. Перепадало и нам — косточки, которые мы с удовольствием обсасывали и обгладывали, пока на них не оставалось ничего. Когда же Мария Адамовна узнала о нашем походе по Кондратьевскому, она очень рассердилась и назвала маму матерью-преступницей. Впрочем, из её уст это звучало скорее не осуждающе, а наставительно, интеллигентно. Позже я узнал, что Мария Адамовна была из числа тех выпускниц Смольного Института, которые после Октября поддержали большевиков, а неподалеку от нас на Сердобольской жила ее подруга Фофанова, из квартиры которой в Октябре Ленин с Бабушкиным ушли делать Революцию.

Мама не только работала и подрабатывала. Она, как и в блокаду, оставалась донором. Доноров после сдачи крови хорошо кормили, и кое-что она умудрялась приносить и нам. Но потом мама подхватила желтуху и донорство закончилось. Пришлось опять лечиться. Нас она отправила в санаторий «Тюрисевя»‚ неподалеку от Териоки (сейчас Зеленогорск). Любимым занятием там было «стыкаться». Старшие ребята нашли, что у меня «боксёрская» челюсть и использовали меня в качестве удобного партнера или «груши». Но на снимке я уже выгляжу не таким уж и дистрофиком. (фото 9, лето 1948г.)

Наш разбомбленный корпус "Г" после войны восстановил завод «Прогресс» и стал заселять его своими сотрудниками. Маме предложили остаться в профессорской квартире, но она добилась, чтобы нам вернули наши законные комнаты. Одолела ностальгия, но она длилась недолго. Вернулись и наши соседи Корниловы. Дядя Саня съездил в Германию и привез оттуда в качестве «репарации» массу нужных и не очень нужных вещей. Их симпатичная дочь Ниночка была на выданье, и к ним зачастили женихи. Начались пьянки-гулянки. Дядя Саня запил‚ а Ольга Ивановна, его жена, как оказалось, приехала из Тейково с открытой формой туберкулеза. У мамы появились новые заботы — спасти нас от этой болезни.

Она разрешила нам гулять во дворе. Она всегда умудрялась одевать нас прилично, а тут стали появляться «заморские» вещи. Мама предъявила «счёт Гитлеру» на 6000 рублей, надеясь, что ей вернут хотя бы часть потерянного за войну. Кое-что мы получили. Я какое-то время носил курточку на «рыбьем меху», и на ней по-русски было написано: «От друга из Нью-Йорка». Были ещё штаны с огромным количеством карманов (шорты), но я их даже не надевал, чтобы ребята не засмеяли.

Меня потянуло на приключения. Трамваи того времени имели сцепку, которую называли «колбасой». Кататься на ней было верхом шика. Однажды по приезде на свою остановку я спрыгнул с «колбасы» и вдруг... попал в чьи-то объятия. Это была моя бабушка Анастасия Михайловна. Она вернулась из эвакуации из Челябинска и приехала навестить свою дочь и внуков. Мне тогда здорово попало от мамы...

Но хулиганства мои продолжались. Однажды я пришёл из школы с огромным фингалом под глазом.... (фото 8). А потом по глупости, без всякой злости закатил камнем в лоб Вовке Ртищеву‚ папа которого был каким-то начальником. Скандал! Маме пришлось краснеть за меня. Ведь она была паспортисткой, уважаемым человеком у всех на виду, и вдруг сын растет таким хулиганом. Для мамы это было трагедией. И тогда она обратилась за помощью к нашему старому, ещё довоенному, знакомому — известному арктическому капитану Владимиру Ивановичу Воронину. Он жил в нашем доме в том же подъезде, где была тогда мамина контора, и был депутатом Верховного Совета СССР (сейчас его именем названа одна из улиц, пересекающих Лесной рядом с нашим домом). По его ходатайству мама подала заявление о приеме меня в Нахимовское училище.

6 августа 1949 года в школе с видом на Исаакиевский собор я на «три с минусом» написал изложение про мальчика, которого чуть не съела акула, с трудом прошёл ещё какие-то испытания, но был зачислен в 5 класс (6 роту) училища.

Дядя Саня демобилизовался. В декабре 1949 года, когда меня отпустили в увольнение, он вспомнил свою политработу, и мы вместе с ним сочинили здравицу товарищу Сталину в связи с 70-летием и поблагодарили его за моё «счастливое детство».

В Нахимовском, благодаря прекрасному коллективу, я отогрелся душой, закалился физически, стал неплохо учиться, оказался вполне способным и даже трудолюбивым. Это позволило выдержать конкурс в очень престижное в 50-х годах Высшее военно-морское училище инженеров оружия.

Летом 1960 года я отлично защитил диплом инженера-торпедиста и женился. Но тогда Родине торпедисты оказались не нужны. Создавались совершенно новые Ракетные войска стратегического назначения. Моя жена Лариса без колебаний покинула Ленинград и поехала со мной в Сусанинские леса Костромской области. Пришлось осваивать новейшую ракетную технику. Дважды эшелонами ездили в Байконур сдавать экзамены на профпригодность. Готовили ракеты и наблюдали их пуски. Они поражали цели где-то на Камчатке или Чукотке. А в октябре 1962 года экзамен был самый строгий. На боевом дежурстве мы были целый месяц, и я держал палец на кнопке «Пуск» боевой баллистической ракеты 8К-б4, направленной на Америку. Слава Богу, обошлось. Хрущёв и Кеннеди договорились. Мир был спасен от катаклизма.

Тянуло на флот. В 1964 году я обратился лично к Н. С. Хрущеву с просьбой вернуть меня к флотской специальности. Попал прямо в точку. Именно в это время флот начал новое возрождение. Он выходил в Мировой океан, и ему понадобилось новое противолодочное ракетное оружие. Мне пошли навстречу, и очень скоро мы с Ларисой оказались в прекрасном городе Свердловске. Здесь впервые на 27 году жизни почувствовал радость жизни, освободился, наконец, от 15-летнего казарменного быта, почувствовал вкус свободы и даже перешёл на гражданскую одежду. Мне посчастливилось участвовать на всех стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации всех наших противолодочных ракет. Я стал свидетелем, насколько умен, талантлив, изобретателен наш народ, его учёные, конструкторы, инженеры, рабочие. Мне посчастливилось работать с выдающимися советскими конструкторами Федором Федоровичем Петровым, Львом Вениаминовичем Люльевым — в Свердловске, Александром Яковлевичем Березняком — в Дубне. Мне довелось работать на лучших заводах страны — на Уралмаше и заводе имени Калинина в Свердловске, на Дубненском и Смоленском авиационных заводах. Их изделиям и сейчас нет замены на нашем флоте. А тогда для внедрения их в производство и на кораблях и базах ВМФ пришлось поездить по всей России и по всем нашим флотам — Северному, Тихоокеанскому, Черноморскому и Балтийскому.

В 1979 году вернулся в родной Ленинград. Закончил службу в 1 ЦНИИ ВМФ, что у Гренадерского моста. Отдав флоту 48 лет, ушёл на пенсию. В 1988 году получил лично от Главкома ВМФ квартиру в родном Выборгском районе.

На пенсии решил посвятить себя выяснению обстоятельств гибели подводной лодки С-2 и судьбы её экипажа. В марте 2007 года я написал письмо Президенту Владимиру Владимировичу Путину. Реакция была быстрой и действенной. С помощью нашего посольства в Хельсинки удалось опровергнуть версию гибели С-2 на финской мине и с помощью нашего атташе в Стокгольме и шведских дайверов уже в 2009 году найти её останки несколько в другом месте, чем место взрыва мины 3.01.1940 года.Это место аландцы (финские шведы) 70 лет знали, но тщательно скрывали.

В 2010 году с помощью американского военно-морского атташе Эрика М. Стифенса и Петербургского клуба моряков-подводников в 2010 году удалось организовать поездку родственников на панихиду по погибшим подводникам и даже установить на рубке С-2, вопреки сопротивлению финской стороны, памятную доску. Она была изготовлена по моему заказу на Балтийском заводе‚ где С-2 строилась. Мои заслуги в феврале 2011 года были оценены медалью «За увековечение памяти погибших при защите Отечества». Но главной своей заслугой в последнее время считаю публикацию в апреле 2012 года статьи в старейшем журнале России «Морской сборник», который поддержал мои сомнения в бытующей до сих пор официальной версии гибели С-2 и моего отца.

Как сложилась судьба моих родных, выживших в то страшное блокадное время?

Мой брат Андрей Гаврилович Тутышкин окончил Ленинградский Политехнический институт, совмещая учебу и дальнейшую работу инженера-механика на предприятиях Ленинграда со своим любимым гандболом. Стал мастером спорта, играл на первенство Советского Союза в одной команде с известными заслуженными мастерами. Ушел на пенсию после того, как на Охте исчез старейший судостроительный завод России — Петрозавод. У брата растёт прекрасный сын Александр, в свои 36 лет кандидат технических наук и руководитель фирмы. А дедушка Андрей воспитывает нашу надежду — 5-летнего Георгия Александровича Тутышкина. Недавно мы выяснили, что наши предки полтора века назад были известными деятелями министерства финансов России (Экспедиция по заготовлению государственных бумаг — нынешний Гознак), лесничими России и известными архитекторами Петербурга. Нам есть чем гордиться, хотя за всеми этими войнами и революциями мы чуть не утратили эту память навсегда. (Фото 10)

Моя сестра Софья Петровна Тутышкина после окончания войны была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Много лет работала врачом-педиатром в полностью разрушенном Кенигсберге — Калининграде. Вернулась в Ленинград и всю оставшуюся жизнь работала врачом в детских садиках родной Выборгской стороны. Скончалась после ДТП на углу Лесного и 1-го Муринского. Царствие Небесное тебе, сестрёнка! Папа не зря тебя любил — ты так много сделала в блокаду по мере своих девичьих сил. (Фото 11)

Наша мама после войны до самой пенсии продолжала работать паспортисткой в нашем домоуправлении. Дом огромный, элитный — люди не простые, знающие себе цену. В блокаду их оставалось совсем немного. Выехавшее большинство возвращалось из эвакуации и сразу шло прописываться, а вопросы прописки в те времена были очень сложными. Живя в доме непрерывно с его заселения, мама знала в лицо практически всех его жителей. Она имела репутацию исключительно добросовестного и честного человек, за что ее очень уважали. (Фото 12). Как же она была счастлива в 1966 году. спустя 30 лет. посетить с нами места своего короткого счастья с отцом на отдыхе в Абхазии! Как гордилась, когда узнала, что я получил звание капитана 3 ранга (как отец!) Но ей так и не удалось осуществить свою мечту — пожить в отдельной квартире — и это ее убивало. А когда Андрей Гаврилович окреп материально и сумел построить кооперативную квартиру и создать семью, было поздно. Тремя годами раньше, 28 января 1974 года, на следующий день после 30-ой годовщины полного снятия блокады, после нахлынувших воспоминаний, сердце мамы не выдержало. Когда Софа сообщила мне об этом в Дубну, я впервые в своей жизни плакал навзрыд.

Эпилог

24 ноября 2012 года в очередной день Матери мы с моей женой Ларисой Николаевной были приглашены на концерт в Ледовый дворец. Было много интересных номеров — Татьяна Буланова, Надежда Бабкина, другие заслуженные артисты России. А мне запала в душу притча, рассказанная Светланой Крючковой: «Жил один джигит. Он влюбился в девушку. Но та поставила ему условие, чтобы он до свадьбы принес ей сердце... его матери. Влюбленный джигит пришел в родительский дом, рассёк матери грудь, вынул сердце и пошел к любимой. Собрав последние силы, мать произнесла: «Не оступись, сынок». Красиво? - на концерте мне понравилось. А позже, когда стал сравнивать, понял — любовь нашей мамы была на порядок выше: в притче — слепая любовь к сыночку-убийце, а любовь нашей мамы (несмотря на потерю глаза) была не слепой, а жизнеутверждающей. Выполняя последнюю волю нашего отца, она в невероятно тяжёлых условиях уберегла нас от смерти, выходила, дала всем высшее образование. Требовала взаимности, но я не всегда это понимал. Прости меня, мама. Царствие тебе Небесное!